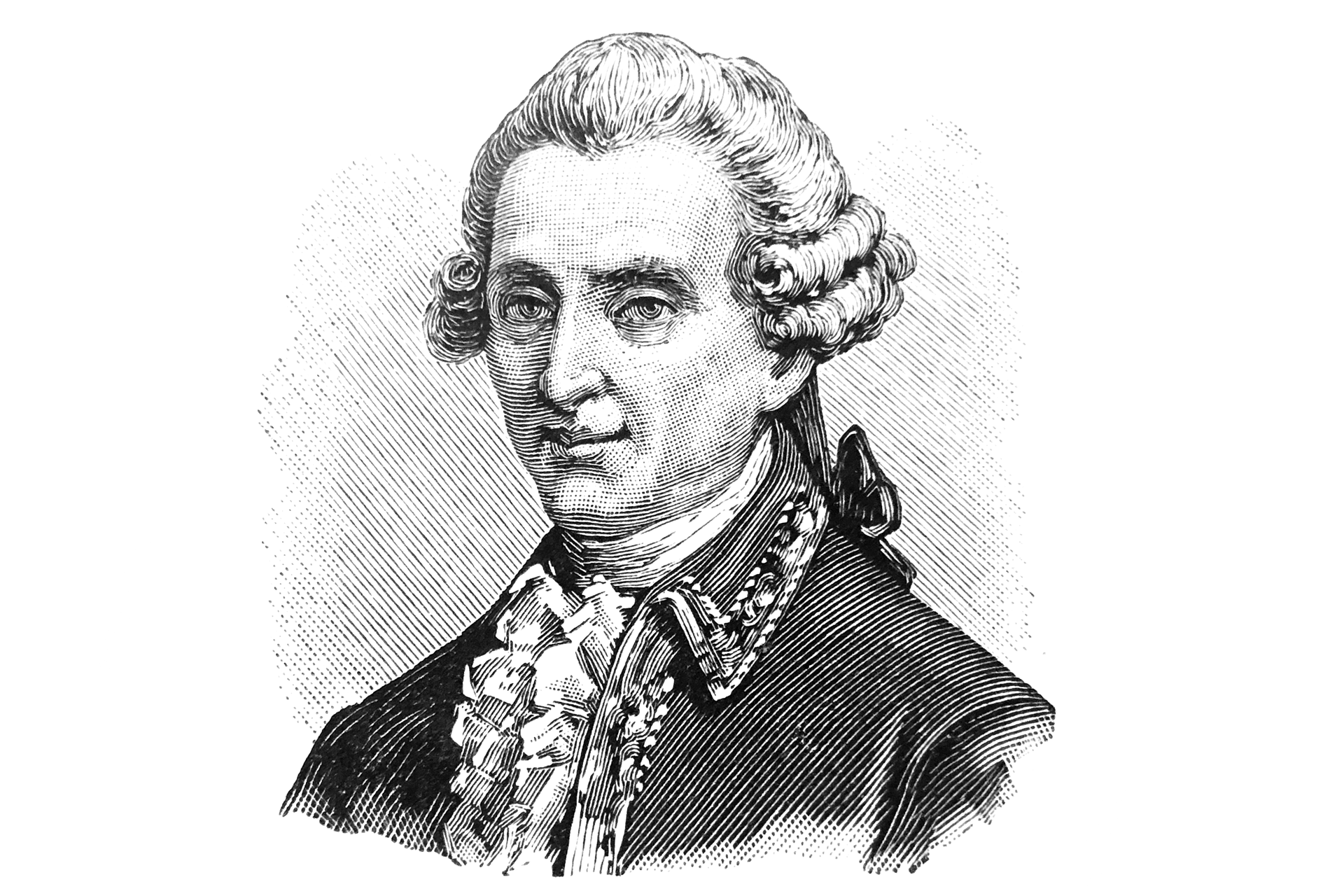

NICCOLÒ PICCINNI

Niccolò Piccinni (talvolta indicato con il nome di Nicola Piccinni o Piccini) è stato un compositore italiano e una figura centrale dell’opera sia italiana che francese della seconda metà del XVIII secolo; è considerato il padre dell’opera buffa a livello internazionale, uno dei più importanti compositori del Classicismo e uno degli ultimi grandi rappresentanti della scuola musicale napoletana.

Nacque a Bari il 16 gennaio 1728 ad «hore ventuno», figlio di Silvia Latilla (sorella dell’operista Gaetano Latilla) e Onofrio Piccinno (più tardi il cognome fu modificato in Piccinni), suonatore di violino e contrabbasso nella basilica di San Nicola.

Poiché il padre di Piccinni, sebbene fosse anch’egli un musicista, si era opposto al fatto che il figlio seguisse la sua stessa carriera, l’arcivescovo di Bari, Muzio Gaeta II, entusiasmato nel sentire il figliuolo toccare ripetutamente con melodici accordi il clavicembalo che si trovava nel suo palazzo provvide a pagare i suoi studi musicali e lo inviò, a soli quattordici anni, al Conservatorio di Sant’Onofrio di Napoli, uno dei tre celebri istituti di musica dell’epoca.

Piccinni ebbe la fortuna di avere come insegnanti due tra i più noti direttori: Leonardo Leo e Francesco Durante; i quali, sin dalle prime prove date dall’alunno, intuirono la grandezza a cui egli sarebbe giunto come compositore. Nel 1776 Piccinni lasciò l’Italia alla volta della Francia dove ricevette a Parigi la direzione del Théâtre-Italien e l’anno successivo, su richiesta della regina Maria-Antonietta, fu introdotto alla corte di Luigi XVI con la nomina di Maestro privato di canto e di clavicembalo.

A Versailles ricevette gli omaggi dall’imperatore Giuseppe II d’Asburgo-Lorena e a Parigi fu iniziato dalla regina stessa allamassoneria nella celebre Loggia delle Nove Sorelle di cui facevano parte anche Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Voltaire.

Nel 1779 diresse le musiche per l’elogio funebre del grande filosofo illuminista Voltaire, suo compagno d’officina. Tutti i suoi lavori successivi furono un successo, ma i direttori della Grand Opéra gli opposero deliberatamente Christoph Willibald Gluck, persuadendo i due compositori a trattare lo stesso soggetto contemporaneamente. Il pubblico parigino si divise in due, gluckisti e piccinnisti, quasi due fazioni in guerra.

L’antagonismo tra il pubblico continuò anche dopo che Gluck lasciò Parigi nel 1780 ed un tentativo fu fatto successivamente per accendere una nuova rivalità con Antonio Sacchini. Piccinni continuò ad essere popolare ed alla morte di Gluck, nel 1787, propose che un monumento pubblico fosse eretto alla sua memoria. Nel 1784 Piccinni divenne professore all’Académie Royale de Musique, una delle istituzioni dalla quale il Conservatoire fu fondato nel 1794.

Allo scoppio della Rivoluzione francese Piccinni tornò a Napoli, dove Ferdinando IV lo accolse affidandogli la Scuola Reale di Canto; ma il matrimonio di sua figlia con un democratico francese lo condannò ad accuse di giacobinismo in tutto il regno e fu costretto a condurre un’esistenza di passaggio tra Roma e Venezia.

Nel 1798 tornò a Parigi, dove il pubblico lo ricevette con entusiasmo. Napoleone Bonaparte, primo console, gli commissionò una marcia per la guardia consolare e creò per lui il titolo di ispettore dell’insegnamento al Conservatoire come “ricompensa nazionale”, onorificenza di cui poté godere per meno di un mese.

Morì a Passy, presso Parigi, il 7 maggio 1800.

Sono più di un centinaio le composizioni liriche attribuibili con certezza a Piccinni in quanto prolifico produttore di opere appartenenti alla scuola napoletana del XVIII secolo, sebbene i suoi ultimi lavori presentino l’influenza francese e tedesca.

Oltre al suo operato musicale fu popolare la bontà di Piccinni, la mitezza del suo carattere, la squisita gentilezza dei modi che finirono con lo smussare gli angoli più acuminati e calmare le inimicizie più accese dell’epoca; il mecenatismo ed il sostegno dedicato ai giovani di talento, come l’illustre Wolfgang Amadeus Mozart del quale fu il primo ad intuirne il genio, così da introdurlo nelle più importanti corti musicali europee.

BARI PICCINNIANA

CASA NATALE DI PICCINNI

Affacciata su una delle più belle e importanti piazze di Bari vecchia troviamo la casa che ospitò la famiglia Piccinni. La casa che, senza fonti certe, avrebbe dato i natali il 16 gennaio del 1728 al compositore Niccolò Piccinni è situata nel cuore del borgo antico, in un edificio sviluppato sui resti di un’originaria torre medievale quadrangolare che si affaccia per una piccola porzione su piazza Mercantile e per un fronte maggiore su vico Fiscardi.

La gestione di Casa Piccinni è affidata al Comune di Bari, proprietario del luogo.

STATUA DI PICCINNI

Camminando su corso Vittorio Emanuele di Bari, in piazza Libertà, si può ammirare la scultura di Niccolò Piccinni realizzata nel 1885 dall’artista barese Gaetano Fiore. L’opera mostra il compositore in fase d’ispirazione, in piedi con alle sue spalle uno sgabello. Voluta da un comitato di cittadini e dall’ente provinciale, costò 28 mila lire e venne inaugurata nel 1885 con l’esecuzione al Teatro Piccinni di alcune composizioni del Maestro.

Nel 1984, dopo quasi cento anni, venne restaurata e fu aggiunta la penna che il musicista tiene nella mano destra; un pezzo già sparito nel nulla in passato. Fu l’artista Mario Piergiovanni a creare la nuova penna, restituita così al musicista che proprio con quello strumento aveva scritto opere quali “La Cecchina”, “Il re pastore” e “Le donne vendicate”.

TEATRO PICCINNI

Il Teatro Comunale Niccolò Piccinni è il più antico teatro della città di Bari, la sala più importante del capoluogo per capienza e per tradizione dopo il Teatro Petruzzelli.

Costruito nel 1836 ed ultimato nel 1854, il teatro, con la straordinaria sala, ricca di dorature e impreziosita dall’illuminazione d’atmosfera, è conosciuto anche come “piccolo San Carlo” grazie alle decorazioni realizzate dello stuccatore barese Gaetano Granieri tra il 1913 e il 1914.

FRANCOBOLLO DEL BICENTENARIO PICCINNIANO

Il francobollo commemorativo da 4000 lire dedicato al bicentenario della morte di Niccolò Piccinni fu emesso da Poste Italiane il 6 maggio 2000 con validità permanente e l’annullo speciale per il primo giorno di emissione fu in uso a Bari.

Tra il 21 giugno 1999 ed il 31 dicembre 2001 la tariffa per affrancare un corriere ordinario era di 800 lire, mentre tra il 5 maggio 1997 ed il 30 settembre 2000 la soprattassa per la raccomandazione ammontava a 4000 lire; vi fu quindi un periodo in cui il corriere ordinario raccomandato per l’interno si affrancava con 4800 lire.

NAPOLI PICCINNIANA

TEATRO DI CORTE DI PALAZZO REALE

Il Teatro di Corte fu allestito dall’architetto Ferdinando Fuga in occasione delle nozze di Maria Carolina d’Austria con Ferdinando IV di Borbone nel 1768. Ospitò soprattutto rappresentazioni di opere buffe di Niccolò Piccinni e di Giovanni Paisiello e commedie di Domenico Cimarosa, dal 1768 al 1776, mentre fu poco usato nel XIX secolo.

REAL TEATRO DI SAN CARLO

Il Real Teatro di San Carlo, uno dei più antichi d’Italia, costituisce uno dei simboli della città di Napoli. Fu voluto da Carlo III di Borbone fortemente intenzionato a dare alla città un nuovo teatro che rappresentasse il potere regio. Il progetto fu affidato a Giovanni Antonio Medrano e Angelo Carasale, il quale completò la “real fabrica” in circa otto mesi con una spesa di 75 mila ducati. Nei primi quattro anni di stagioni vennero eseguite opere del periodo fulgido napoletano tra cui Niccolò Piccinni, il cui nome spicca ancora oggi sull’imponente facciata che domina su via San Carlo e la Galleria Umberto I.

GALLERIA UMBERTO I

La zona su cui sorge oggi l’opulente galleria dedicata a re Umberto I di Savoia era caratterizzata da un groviglio di strade parallele raccordate da brevi vicoli, che da via Toledo sboccavano di fronte a Castel Nuovo. In questo luogo Niccolò Piccinni e la sua famiglia vissero in una palazzina a sei piani con affaccio sul Real Teatro di San Carlo fino al 1776.

PECHINO PICCINNIANA

La corte imperiale Qing ebbe molti contatti con l’occidente e ci furono molti scambi tra le due parti. L’imperatore Qianlong assunse molti dei missionari cattolici come musicisti e dal 1741 al 1750, sotto la guida dei gesuiti, la cerchia ristretta formò piccole orchestre per eseguire musica occidentale oltre che a introdurre strumenti musicali occidentali in Cina e a inviare strumenti cinesi in Francia.

Nel 1778 l’imperatore fece costruire un teatro di corte e mise in scena un adattamento dell’opera buffa italiana La Cecchina ossia La buona figliola la cui programmazione fu giornaliera e durò circa un anno.

Come molti credono, non fu la Turandot di Puccini la prima opera occidentale a essere rappresentata nella Città Proibita, ma La Cecchina di Piccinni.

PARIGI PICCINNIANA

RUE PICCINI

La rue Piccini è una via pubblica situata nel 16° arrondissement di Parigi e porta il nome del compositore italiano che ha vissuto a Passy fino alla sua morte. L’ortografia del suo cognome è costituita da due n in italiano, ma da una sola in francese.

CIMITERO DI PASSY

Nel cimitero parrocchiale di Passy, in rue du Commandant Schœlsing, Niccolò Piccinni fu sepolto sotto una lastra tombale, di marmo nero, fatta realizzare dal suo allievo e discepolo Neveu su una precedente lapide di un ufficiale francese. I bombardamenti della Seconda guerra mondiale devastarono completamente il cimitero parigino e le spoglie del compositore andarono perdute. Si salvò miracolosamente solo la lastra nera e fu lo storico barese Vito Antonio Melchiorre, negli anni 50, a recuperarla da un museo francese dove era conservata facendola portare a Bari.

OPÉRA GARNIER

L’Opéra Garnier è uno dei più famosi edifici in stile Napoleone III del mondo: insieme all’Opéra Bastille fa parte dell’Opéra National de Paris, fondata nel 1669 da re Luigi XIV. Il palazzo, però, rappresenta un’aggiunta a posteriori per l’Opéra: fu infatti costruito tra il 1861 e il 1875 da Charles Garnier, che gli diede il nome.

L’esterno dell’Opéra Garnier è decorato con elaborati fregi di marmo, tra cui il busto di Niccolò Piccinni, in una nicchia, che decora la sontuosa facciata sud-ovest del teatro.

L’interno è costituito da un dedalo di corridoi, scale, pianerottoli e nicchie volti ad assicurare agli spettatori la possibilità di socializzare negli intervalli degli spettacoli. Il soffitto della sala principale è ornato dal 1964 da un dipinto di Marc Chagall.